本音「江戸式」尺八について

こちらの尺八は現代の「楽器」である尺八より大きく異なっています。江戸時代の多くの尺八と似たように、他の楽器と合わせ安い音程や演奏する音量を大きくすることを重視しません。むしろ、本音尺八は竹の個性、吹き手に響く音色を重視し、「瞑想」に最適な尺八を目指しています。従って、合奏曲や現代曲よりも明暗流・普化宗の本曲を吹くためのものです。その主な違いや吹き方については下に説明します。

手孔とその間隔

尺八を持っている心地、または明暗流の曲に適応するため、本音尺八は西洋音符に合わせようとせずに、昔から使われた「十割」や「九半割」計算法を使って一定の間隔で開かれています。このため、私が主に使っている「九判割」はいくつかの特徴を持っています。(1)ツとレが低い。したがって、ツのメリが出やすくなります。また、レは鐘のようにはっきりと鳴らす音で、少しカって吹きます。(2)チが高い。これも明暗本曲に適応していることです。(3)竹の自然の形によってほとんどの江戸式尺八では乙ハと乙イが多少低いので少しカって吹きます。とわ言えども、多くの人は自然と慣れてきます。昔の尺八は皆このようなものであったので、都山流の過半数の現代尺八でも「ハ」を無意識でカって吹きます。

また、音量でなく音色を求めているために江戸式尺八は手孔をより小さくしています。現代の11〜12ミリ以上の大きさにくらべて、8ミリから10.5ミリぐらいの直径となっています。手孔から内側に向いてラッパな形で大きくなっていきます。静かな、深みのある音となります。また、「打つ」音がパッと出ます。とくに「カラカラ」の音(五孔を閉じて一を繰り返して打つ音)にこの効果がはっきりと分かります。

節が残っていること

江戸式の尺八は息受け・息抜けを制御するために、竹の節を残して作られています。このために音量は大きくならないが、息が尺八の中に遊んで、一本一本の竹の性格を活かしたユニークな音色を出してくれます。現代尺八のようにいきなり息でぶつかるとうまくならない場合があるけれど、腹から息を正しく出せばちゃんとなります。江戸式尺八の特徴は「音量の高い、均一性のある音」よりも「静かで不思議な、個性のある音」にあります。

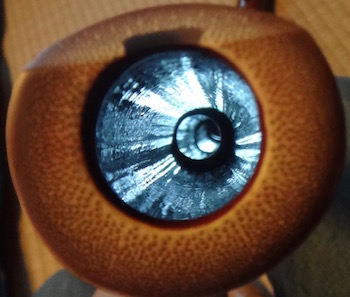

地口(管尻)もより小さくなっています

上記の手孔と同じ理由で、左の江戸式尺八の地口は右の現代式尺八より小さくなっています。尺八の中にも空気がすっと抜けないで、遊んだりしながら吹いている間隔を心地よく、音色を深くします。

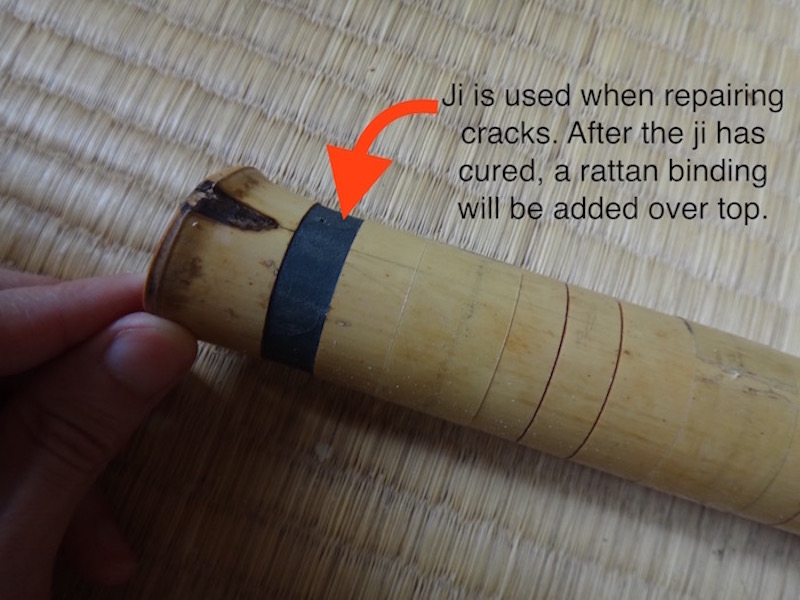

下地

明治の初期に入ると、普化宗という、虚無僧の宗派は廃止され、尺八も瞑想の「法器」としてはしばらく廃止されました。尺八はむしろ、嬉しいことに誰でも吹けるものとなったが、恐らく音楽と同じく大切な「瞑想」がほとんど捨てられてしまいました。尺八は主に「楽器」として使用されてきたので、人に聞かせる演奏向きの音量や他の楽器と一緒に合奏できるような音程を求めて、漆ととの粉を混ぜた「下地」を尺八の内側に入れることで決まった内径図で鏡のようになめらかな内側のある尺八を、竹の形にかかわらず実現できるようになりました。音量を大きくし、音程を微調整できてこのような尺八は確かに演奏に適応しています。

ただし、自分のために心・体・息を整えて瞑想の道具として尺八が使いたい人は、下地を入れることが逆に望ましくない場合が多くあります。音量は重要じゃないし、(同じ長さの尺八以外)他の楽器に合わせる必要もないので竹に合わせて作れば良いです。地無し尺八は「下地」を使わないで、カビやヒビ割れを防ぐために漆を塗っているだけです。音の調整は節と手孔で行います。音は竹の自然な形によって特製を与えられ、現代尺八より柔らかい、個性のある音となります。

歌口

昔の尺八は基本的に0.5ミリ~1.5ミリ程度で削っています。それはなぜかといえば、吹き方が大きく異なるからです。現代の吹き方は音量を求めているため、「強く吹く」との感覚となっています。が、明暗曲はとりあえず「瞑想」の曲なので、「音量」よりも「音色」を求め、座禅と同じく「自然と呼吸する」ような吹き方です。強く吹くことがないわけではないが、とりあえずリラックスして、腹から息をゆっくり出す。また、唇はあまり意識しない。口は自然の形で、息をゆっくりもらす最低限の力しか入れません。浅い歌口はこの吹き方にうまく対応してくれます。本音尺八は主に水牛の角を入れています。

吹き方は腹から出すことが重要です。行きを吸う時も、吐く時も、腹に軽く力を入れて出します(着物を着ていながら吹くことを考えたら、この吹き方はかなり自然なものです)。腹に力を入れることで呼吸も深く・気持ちよくなりながら、体の上部から脱力しやすくなります。